随着21世纪经济全球化、服务信息化、文化多样化的变革与发展,人类的思维方式从牛顿思维方式转为量子思维方式,文化与科技的融合态势凸显,成为现代服务业创新的两翼和内在驱动力。展望2035发展战略,中国科技创新强国的建设正步入具有“转折点”意义的关键期[1],亟需明确支撑创新驱动发展战略的服务新模式和业态新方向。

1 文化科技融合的战略意义与动力机制

1.1 文化科技融合的战略意义

从20世纪30年代至今,印刷技术、摄影技术、广播技术、数字技术等新技术的出现都在文化产业发展的历史长河中起着重要的分界岭作用,每一次技术革命都会带来文化产业的巨大变革。正如美国著名的历史学家迈克高希(William McGaaghey)提出的,人类文明的界定是以文化技术(Cultural Technologies)为参考值[2]。中国科学院专家张树武于2018年提出了“文化经济4.0”的概念,即文化、科技、经济三者之间的融合互动与协同发展。创新是文化和科技的属性,而融合则是创新发展的基础[3]。对文化来说,科技创新已经渗透到与文化相关的设计、生产、消费、传播的各个关键环节和层级,文化产业的价值链与供需链正在颠覆,科技成为文化产业升级、转型的重要引擎和核心支撑。对科技来说,正如范·斯塔姆(Bettina Von Stamm)所说,文化是创新成长的土壤和根基[4],文化在观念、制度、方法、价值等多个层面上影响科技创新的发展方向和速度[5],成为提升科技产业竞争力和价值追求的重要引擎。

2011年科技部、文化部部际举行第一次会议。2012年,科技部、文化部、中宣部、新闻出版总署、广电总局5个部门联合发布了首批16家国家级文化和科技融合示范基地,并举办了“国家文化科技创新工程”部际联席会议,组织编制了《国家文化科技创新工程纲要》,将文化科技融合作为国家层面的战略规划进行了研究,强调其主要任务是加强文化领域共性技术研究,促进传统文化产业的调整与优化,推动新兴文化产业的培育与发展,提升文化事业服务能力,加强文化科技创新发展环境建设。2014年科技部、中宣部颁布了《国家文化科技创新工程西部行动方案》,其宗旨是加强文化科技融合,科技支撑文化发展。“十三五”期间,科技部在国家重点研发计划中启动实施“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项,把文化科技创新领域作为专项重点支持板块。《文化部“十三五”时期文化科技创新规划》强调形成以协同创新、研发攻关、成果转化、区域统筹、人才培养等为主要内容的科技文化艺术创新体系。

科学技术对文化经济领域的全面渗透创造了全新的文化发展格局[6],在中国建设文化强国的3个阶段中,第一阶段是从1980年到2020年。此阶段基本形成国家文化软实力体系,并不断解决在文化发展中的不平衡和不充分问题。第二阶段是从2020年到2035年。此阶段目标为建设世界文化大国,形成以创新驱动的文化生产力体系,创造出优于发达国家的大量文化产品和文化服务。同时,我国的经济实力、科技实力将大幅跃升,跻身创新型国家前列。第三阶段是从2035年到21世纪中叶。此阶段目标是成为全球文化强国,进入全球文化要素供应链、文化产品价值链、文化消费服务链的中高端[7]。由此可见,在未来15年中,研发现代服务业及特色文化产业的共性关键技术、建立数字化为核心的技术支撑与工业化体系是文化科技融合的核心发展需求。

特色文化产业是文化产业中最具民族和区域特色的有机组成部分[8],具有自发性、传承性、区域性的特点。《国家文化科技创新工程纲要》提出了“加强文化领域共性关键技术研究”,也就是以地方特色文化产业需求为发展导向,加强文化数字化、信息化等相关共性关键技术的研发、评估等服务,形成集创意设计、内容生产、运营和体验一体化的特色文化产业服务平台。数字化为核心的技术支撑与工业化体系包括文化资源数字化技术、文化业态数字化管理、文化技术装备数字化技术、文化产品设计及生产的工业化体系。以色列风投之父切米·佩雷斯(Chemi Peres)提出,在数字化的转型期,构建开放市场和数字化经济,需要深度研发和开创精神。使用跨媒体的数字化手段来呈现文化资源;使用多平台的数字化管理方式来融合文化业态;使用多元化的数字化技术来装备文化技术。这样可以构建数字时代多元化的创新网络和业态。

1.2 文化科技支撑的动力机制

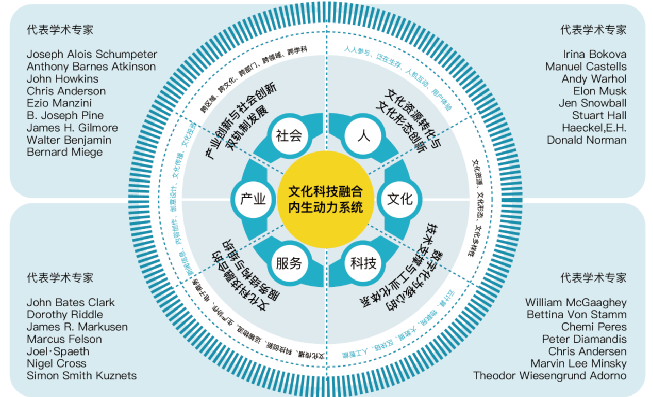

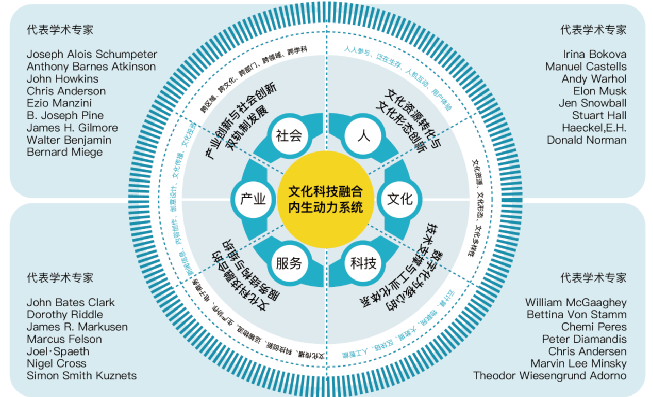

在科技与文化结合的创新型国家发展机制下,影视出版、文化演艺、创意设计、文化旅游、公共文化、数字娱乐作为文化科技融合的核心发展领域,不仅是文化科技融合驱动的产业与社会创新(Cultural Technologies Driven Industrial & Social Innovation)复杂系统的重要组成部分,而且可以促进“人、社会、文化、科技、服务、产业”六要素之间的融合与协作,从而形成文化科技支撑下的内生动力机制。文化科技融合驱动的产业与社会创新系统,见图1。

1.2.1 产业创新与社会创新的双轨制发展

创新理论的奠基人熊彼特(Joseph Alois Schumpeter)把创新比作生物遗传上的突变,产业创新(Industry Innovation)就是对旧产业结构进行创造性破坏,然后建立一种新的“生产函数”,从其内在的逻辑性分析可以分为4个级别,即技术创新、产品创新、市场创新、产业融合[9]。社会创新(Social Innovation)是通过社会力量自发地促进、解决社会问题,改善某一范围人群生存状况的一种行动或趋势,

图1 文化科技融合驱动的产业与社会创新系统

Fig.1 Industrial & social innovation system driven by integration of culture and technology

是对生产要素或生产条件的“新组合”。它以中华文化核心价值与人性的光辉为核心,是跨区域、跨文化、跨部门、跨领域、跨学科的组织与个人之间的合作过程。正如克里斯·安德森(Chris Anderson)所说,以创客实践为代表的大众化创新运动可以使企业保持小型化与全球化并存的能力,从而在经济增长中发挥重要作用[10]。产业创新与社会创新之间的双轨制发展就像社会发展的两条腿,将“生产资源”和“社会资源”结合起来,是经济价值、文化价值、社会价值的协调和统一,可以重构产业、社会与文化之间的平衡关系。

1.2.2 文化资源转化与文化形态创新

2010年,伊琳娜·博科娃(Irina Bokova, 时任联合国教科文组织总干事)发布了《着力于文化多样性与文化间对话》,提出文化的多样性不仅需要小心保护,也需要大力开发。文化的多样性与文化的创造性之间是相辅相成的融合关系。曼纽尔·卡斯特尔(Manuel Castells)提出社会资本是技术与媒介之间的重要连接部分[11],在科技革命推动下的信息经济时代,信用经济、股份经济和信息经济的发展使社会资本、文化形态与人格特质的内涵和特征发生了重大变化。在“一带一路”的蓝图下,多元化的地域文化资源成为民族凝聚力和创造力的重要源泉。它不仅是将文化资源转化为现实的产业资源,也成为转变经济发展方式、调整经济发展结构的重要战略。基于特色的文化资源,进行突破历史维度和空间场域的内容创造和深度体验,才能丰富创新文化的形态,且设计出跨越文化差异的国际文化品牌与代表作品。这也是文化科技融合的创新目标。

1.2.3 数字化为核心的技术支撑与工业化体系

在当下文化科技融合的数字化环境中,以互联网、大数据、人工智能、云计算等技术为代表的新一轮信息技术革命汹涌澎湃[12],数字化正在与工业化融合。新技术、新媒体的运用产生了新的内容载体、生产方式、文化体验和交互情景,从而促进了文化资源的转化和传播,构建了文化传统价值的认同,促成了特色文化产业的国际化消费,形成了多元化的文化生态[13]。《国家“十三五”文化改革发展规划纲要》中提到“强化文化科技支撑”的总体要求,其中包括“提高文化核心技术装备制造水平”和“加强文化资源的数字化采集、保存和应用”的具体要求。在文化生产、文化平台、文化消费的不同阶段,不同的新技术有不同的运用方式,例如文化资源数字化、文化业态数字化、文化技术装备数字化等。基于全球化的标准与系统集成和应用,构建以当地文化资源为内容的地方性知识平台,建立含采集建模、渲染生成、机器评估、跨媒体虚拟体验、数字娱乐于一体的技术支撑体系,从而形成具有高度互动性和体验性的数字化环境及文化产品的工业化体系。这成为产业和城市升级的强大力量。

1.2.4 文化科技融合的服务结构与组织

在网络化的今天,科技创新使文化传播与生活形态、生产方式与消费行为都发生了根本的改变。文化科技融合发展的生产方式、分配方式、传播方式、消费方式和组织运营方式非常重要。在这个过程中需要对本土产业、人力资源、知识平台进行整合,从而促进来自不同技术背景、不同文化背景的人员之间的交流与配合,促进手工化制作与工业化生产结合的生产方式,形成发达地区大企业与落后地区中小企业协同合作的网络,促进区域间的资源合作与共享。以都市文化圈为核心,通过和企业及第三方运营平台配合,开展跨业融合经营,开发多元化的文化与数字服务市场,打造将文化传播、科技创新、运输物流、教育娱乐、电子商务、公共服务等现代服务业融为一体的文化科技融合的组织结构体系。

2 现代服务业的概念与行业分析

2.1 现代服务业的概念概述与发展背景

现代服务业(Modern Service Industry)的概念是相对于传统服务业而言的,英国经济学家克拉克(John Bates Clark)和美国经济学家库兹涅茨(Simon Smith Kuznets)提出,产业结构的演变大致可以分为三个阶段,即农业化阶段、工业化阶段和后工业化阶段[14]。随着服务业增加值占比的日益提高,“服务经济”和“后工业社会”逐渐进入大众的视野。在后工业化阶段中,经历上升、徘徊、再上升的发展过程之后,第三产业最终将成为国民经济中贡献最大的产业。对于经济和文化发展来说,道拉西·瑞德(Dorothy Riddle)认为现代生产服务业发挥着重要的“黏合剂”作用,可以促进经济和文化的深度融合,降低经济运行成本[15]。美国科罗拉多大学教授马库森(James R. Markusen)认为,发展生产服务业可以增加产品种类,通过定制化生产环节使生产方式变得更为灵活,从而大大提高生产效率[16]。

党的十五大报告中通过引入现代农业和现代服务业的概念,描述了工业化时期就业人口结构的演变特征。2000年,中央经济工作会议指出:“既要改造和提高传统服务业,又要发展旅游、信息、会计、咨询、法律服务等新兴服务业。”之后的十五届五中全会、十六大等会议的相关报告均提出加快发展现代服务业,提高服务业在国民经济中的比重(主要是增加值和就业人口)。2012年,国家科技部发布的《现代服务业科技发展“十二五”专项规划》使得现代服务业的概念进一步得到充实。“现代服务业是以现代科学技术特别是信息网络技术为主要支撑,建立在新的商业模式、服务方式和管理方法基础上的服务产业,它既包括随着技术发展而产生的新兴服务业态,也包括运用现代技术对传统服务业的改造和提升”。现代服务业主要分为四类,即基础服务、生产和市场服务、个人消费服务、公共服务。它包含了金融、物流、批发、电子商务、农业支撑、教育、医疗保健、住宿、餐饮、文化娱乐、旅游、房地产、商品零售、公共管理服务、基础教育、公共卫生、医疗以及公益性信息服务等细分行业。

21世纪以来,全球产业结构由“工业经济”主导逐步转型升级为“服务经济”主导,现代服务业成为最具动力和潜力的经济增长点。随着现代服务业逐步向发展中国家转移,第二次产业转移成为国际经济发展和实力竞争的新焦点。2006年,全国现代服务业科技工作会议组织实施了“现代服务业科技行动”,着重建设现代服务业共性关键技术支撑体系、标准规范体系和科技创新体系,现代服务业创新发展态势初步显现,现代服务业科技创新环境明显优化。2017年10月,党的十九大指出:“支持传统产业优化升级,加快发展现代服务业,瞄准国际标准提高水平。”根据国家统计局最新发布的数据,2018年中国服务业占GDP比重已经达到了52.2%,2019年1~2月份全国服务业生产指数同比增长7.3%,其中现代服务业(包括信息传输、软件和信息技术、租赁和商务等行业)同比增长26.5%,增长速度快于全国服务业生产指数19.2%。数据说明现代服务业正逐步取代传统制造业成为服务经济时代下的支柱产业,成为国家经济发展的主要推动力量。

2.2 现代服务业新兴业态与科技支撑

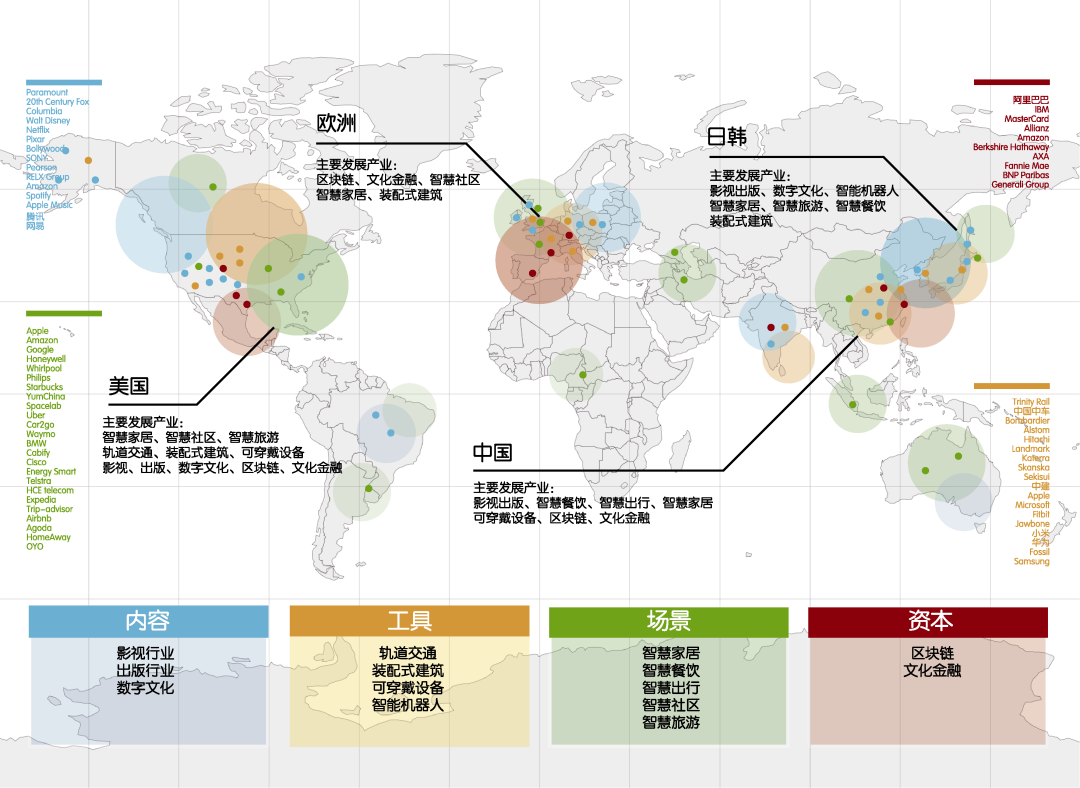

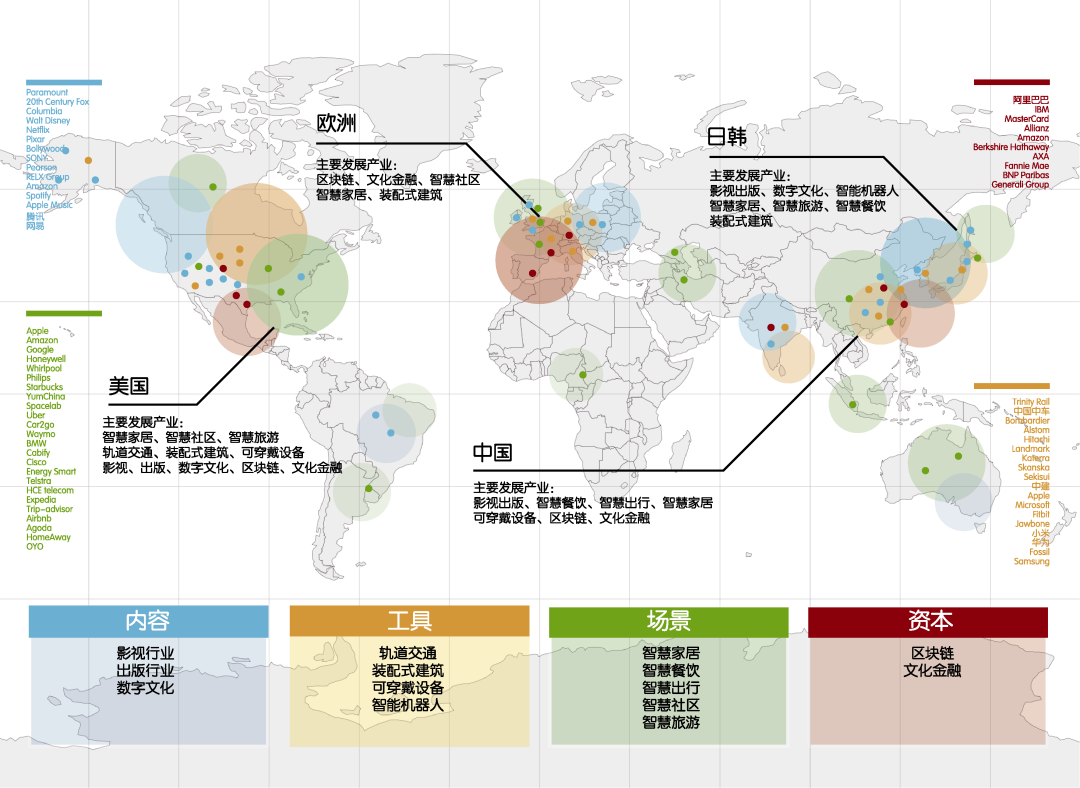

在云计算、物联网、大数据、区块链、人工智能等新一轮科技革命的发展下,面向未来文化与科技、经济高度融合及全媒体时代的媒体融合发展的趋势,本文选取了现代服务业的核心领域(影视出版、文化演艺、文化旅游、公共文化、数字娱乐)中的代表性新兴技术与行业,按照“内容—工具—场景—资本”的逻辑进行整理,从产业生态、科技支撑的维度进行了调研与整理(现代服务业的新兴技术与行业整理见表1),并绘制了相关产业生态与技术支撑的分布地图(现代服务业的新兴技术与行业地图见图2)。

表1 现代服务业的新兴技术与行业整理

Tab.1 Emerging technology and industry collation of modern service industry

|

分类

|

技术行业

|

产业生态

|

科技支撑

|

|

内容

|

影视行业

|

Paramount、20th Century Fox、Columbia、Walt Disney、Netflix、Pixar、Bollywood、SONY

|

AR/VR/MR、4K+5G、3D影视技术、立体视效、体三维捕捉与体三维影片、基于CNN扩展网络的识别方法、三维卷积核(3D CNN)法、动作识别技术、视频结构化分析、IDT(Improved Dense Trajectories)技术、全息影像技术

|

|

出版行业

|

Pearson、RELX Group、Amazon、WILEY、Scholastic、Cengage、

角川书店、阅文集团

|

数据挖掘、内容聚合与分发、文字识别、智能文本分类、语义识别、移动协作、智能工作空间、活动流、自动分析算法(Automated analysis algorithms)、上下文感知计算(Context-aware computing)

|

|

数字文化

|

Spotify、AppleMusic、Amazon、腾讯、网易、Bloomberg、

Marvel

|

边缘计算、机器学习、神经网络、自然语言处理、

文字识别、可视化、自动分析算法、上下文感知计算、数据挖掘技术、现代声光技术、数字耦合技术、认知计算、通用机器智能系统、分布式海量数据储存、海量数据管理技术

|

|

工具

|

轨道交通

|

TrinityRail、中国中车

Bombardier、Alstom、Hitachi、GETransportation

|

无人驾驶、IoT物联网、车际通信、新能源、新材料、移动电力、建模与仿真、量子信息和传感技术(Quantum information and sensing technology)

|

|

装配式建筑

|

Landmark、Katerra、CFCL、CDLP、Skanska、Ambercon、Sekisui、

中国中建

|

智能算法、信息编码、BIM模型、RFID技术、SSGF、横向和垂直系统集成、增材制造、叠层制造、建筑信息模型、MR

|

|

可穿戴设备

|

Apple、Microsoft、Fitbit、Jawbone、Misfit、Garmin、小米、华为、Fossil、Samsung

|

云计算、场景融合、AR/VR/MR、物联网、微处理器技术、片上系统(Systems-on-Chip,SoC)、片上堆栈存储器、脑机接口(Brain-Computer Interfaces)

|

|

智能机器人

|

Google、FANUC、Omron、EPSON、YASKAWA、Intel、KUKA、BOSCH、Staubli、大疆

|

深度学习、知识图谱、生物识别、神经网络、语音合成、微型无人机和微型机器人系统、集群技术、自动装配机器人、分子机器人、机器人编制系统、智能微尘、微处理器技术

|

|

场景

|

智慧家居

|

Apple、Amazon、Google、Honeywell、Whirlpool、

Philips、SmartThings

|

IoT、神经网络、CoSS协议、AIoT人工智能、面纹和声纹技术(Faceprint and voiceprint technologies)、片上堆栈存储器、人类机能增进、手势控制、虚拟个人助理、移动健康监测、量化自我

|

|

智慧餐饮

|

Starbucks、McDonald’s、YumChina、Costa、

Telepizza、Spacelab

|

串联农业、物联网、大数据、区块链、SaaS,自助点餐系统、手机点餐系统、KDS智能后厨显示系统、取餐叫号系统、H5动画电子餐牌、餐厅数据可视化分析

|

|

智慧出行

|

Uber、Car2go、Waymo、

Taxify、EasyTaxi、BMW、

Cabify、Cruise、DasAuto

|

自动驾驶、车联网、清洁能源、智能雷达、V2X、OTA、Position, Navigation, and Timing(PNT)、飞行控制算法、推进技术、热防护系统、专用材料、量子信息和传感技术、传感技术

|

|

智慧社区

|

Cisco、Energy Smart、

Telstra、HCETelecom、

Ennet、Shaw、Alectra

|

云交换平台、环境监测、气候变化技术、暂时性设交、LORA技术、RFID技术、NFC技术、OCR(光学字符识别)技术、新能源

|

|

智慧旅游

|

Expedia、Trip Advisor、

Airbnb、Agoda、Booking、HomeAway、OYO、

Travelstart

|

元搜索、360度虚拟景区、3D立体全景地图、VR、智能导航、地理信息系统(GIS)实时跟踪定位、电子围栏报警、SOS紧急求救、客流数据分析、全息投影、图像识别、内容分发、智能客服、景区三维街景地图、客流高峰智能预测模型、智能定价促销系统、智能推荐机制、生物识别、机器人

|

|

资本

|

区块链技术

|

阿里巴巴、IBM、MasterCard、Allianz、Amazon、Ciox、

Citigroup、ING、BBVA

|

P2P交互、哈希算法、公钥加密、分布式账本、网络编程、分布式算法、加密签名、数据存储技术、分布式存储、机器学习、VR、共识算法、钱包开发

|

|

文化金融

|

Berkshire Hathaway、AXA、Allianz、Fannie Mae、

BNPParibas、Generali Group

|

移动支付、P2P、数字货币、机器学习、自然语言处理、知识图谱的构建、文本分析、文本上下供应链上的分析、智能标签系统、分布式架构开源软件、支付清算系统、现金生命周期管理

|

图2 现代服务业的新兴技术与行业地图

Fig.2 Emerging technology and industry map of modern service industry

3 文化科技融合的现代服务业创新发展趋势

根据对以上技术与行业的调研与分析,可发现以产品/服务个性化、企业/机构小型化、生产生活分散化、生产生活工具公共化为主要特征的新型服务创新业态已初步显现,以主动式、个性化消费,直接化、集约化流通,分散化、智能化生产为主要特征的新型经济形态正逐步形成,因此,可总结得出文化科技融合下的现代服务业的7个创新发展趋势。

3.1 泛在生存、全民娱乐与IP化

“泛在”的概念来源于拉丁语Ubiquitous,从字面上看就是广泛存在的,无所不在的一种状态。泛在网络(Ubiquitous Network)即人置身于无所不在的网络之中,突破时间、地点、网络、对象之间的界限的信息交换。泛在网络与传统电信网络相比有三条显著区别:从人和人之间的网络到人和物、物和物之间的网络;从有许可的网络到无许可的网络;从单一的网络到融合的网络。在泛在网络的基础上,移动互联网应用的普及使人的传播生存桎梏逐渐打破,其生存状态日益接近于无所不在,即“泛在生存”——人的全息本体具有了越来越多的分身或镜像,似乎可以全时存在于全网络[17]。

伴随“泛在生存”而来的是全民娱乐(National Pastime)与全民IP化(Intellectual Property),又可被称为“全民泛娱乐化”。第一财经商业数据中心与阿里巴巴大优酷事业群联合发布的《2016中国大文娱产业升级报告——全民娱乐时代的新风向》中提到,物质消费的主导位置逐渐被精神消费所取代,文化娱乐类应用的渗透率进一步提升,全民娱乐时代已经到来。工信部发布的《2018年中国泛娱乐产业白皮书》显示,2017年中国泛娱乐核心产业产值约为5484亿元,同比增长32%。以IP为核心,游戏、动漫、文学、影视、电竞和视频等多元数字内容共融共生,发展快速。安迪·沃霍尔(Andy Warhol)曾在20世纪60年代提出:“未来,每个人都可以成名15分钟。”在全民娱乐的时代风口下,每个人都可以成为内容的制作者和消费者,每个人都参与了IP的内容生产,文化产业将呈现升级、融合、重塑三大方向。

3.2 万物互联、双向感知的文化消费体验

根据联合国贸易和发展会议发布的《2017世界投资报告》和《2017年信息经济报告》,数字经济已经成为全球经济发展的新动能,成为综合国力竞争的前沿制高点。在数字经济的推动下,人们对于智慧型、科技型、先导型的文化消费产品和服务的需求大大提高。正如全球著名的未来学家Peter Diamandis描述的全球互联网化[18],他认为卫星、无人机、自动驾驶和增强现实这四大创新技术正在将全球所有设备通过传感器连接起来,从而创造一个真正万物互联的社会。罗伯特·梅特卡夫(Robert Metcalfe)提出,网络的价值与联网的用户数的平方呈正比,万物互联使得网络的力量令人难以置信的强大,可以带来更加丰富的体验和前所未有的经济发展机遇[19]。以5G、移动互联网、云计算、大数据、物联网为特征的ICT潮流,催生了科技文化融合的新业态、新模式、新渠道,人们正从今天的“物联网”(Internet of Things, 简称IoT)走入“万物互联”(Internet of Everything, 简称IoE)的时代,万物都可以互联互通,单向感知升级为双向感知,这重塑了新型的文化消费体验。

体验经济作为文化消费重要组成部分,是信息网络时代的必然产物。1999年,美国经济学家约瑟夫·派恩(B. Joseph Pine)和詹姆斯·吉尔摩(James H. Gilmore)在《体验经济》中提到,互联网时代驱使人们迈向体验经济的时代。体验经济(The Experience Economy)是从生活与情境出发,塑造感官体验及思维认同,以此抓住顾客的注意力,改变其消费行为,并为商品找到新的生存价值与空间的一种新型经济模式。它是继产品经济阶段、商品经济阶段、服务经济阶段之后的延续。体验经济将消费者的体验由被动变为主动,由主动变为互动,为大众文化消费带来前所未有的发展机遇。

3.3 人人参与、脑机融合的赋能设计与平台化运营

在数字化生产和工业互联网的发展趋势之下,每个人和机器都可以参与算法与生成式设计,赋能设计和平台化运营变得极为重要。在混合现实、大数据网络、数据库多媒体、快速原型等技术的支持下,2012年,美国通用电气(GE)率先开始了工业互联网(Industrial Internet)革命,将人、数据和机器连接起来,象征着全球工业系统与高级计算、分析、传感技术及互联网的高度融合,这也是“脑机融合”的趋势。脑机融合是以脑机接口技术为基础,综合脑到机、机到脑、脑到脑等不同信息传输方式的技术统称。脑机接口(Brain-Computer Interface)是建立在大脑与外部设备或环境之间的新型实时通信与控制系统,从而实现脑与外部设备的直接交互,埃隆·马斯克(Elon Musk)成立的公司Neuralink标志着已进入脑机融合的实践阶段。

在这种复杂的算法与生成式设计中,人类赋予智能机器参与高级分析的能力,从而将人脑与人工智能相结合,将人—机—物之间的关系进行重建。如何进行赋能设计和平台化运营将是现代服务业面临的重大挑战,同样也是机遇。根据对现有人机互动研究与场景设计技术的研究,未来的关键技术包括人的行为动作与机器辅助的融合技术、特种环境下的人因工程技术、基于场景的认知审美与情感化设计技术、意识与机器交互的设计技术、智能与生成式设计等。在技术创新领域之外,在社会创新的领域中,人们需创新社会力量参与的方式,整合社会创新资源,吸引文化创客的参与,逐步形成一个平等、相互学习、共享知识的“知识共同体”与“协同创新网络”,通过聚合效应共建人人参与和脑机融合的知识平台。

3.4 文旅融合与智慧旅游

2009年8月文化部与国家旅游局联合发布的《关于促进文化与旅游结合发展的指导意见》提出“文化是旅游的灵魂,旅游是文化的重要载体”。2017年,联合国世界旅游组织(UNWTO)在重新定义文化旅游时指出,文化旅游的基本动机是学习、发现、体验和消费旅游目的地的物质和非物质文化景点。2018年随着旅游部和文化部的重组和结合,各地文化和旅游机构的改革也陆续完成,文旅融合体制机制得到进一步深化。从在线旅游(OTA,全称为Online Travel Agency)到线上线下融合的旅游(O2O,全称为Online To Offline)[20],每个人心中的“故乡与他乡”成为了一个移动而模糊的状态,在乡村振兴的战略规划下,文旅融合促进了城乡融合,使单一城市化的文化生态转型为了多元共存的文化生态。

在互联网和信息化技术的普及下,智慧旅游(Smart Tourism)的概念于2010年被提出,它服务于公众、企业、政府等,以数据挖掘、物联网、云计算等技术为基础,是一种深度开发激活和高度系统整合旅游物理资源和信息资源的全新旅游形态。其功能体现在导航、导游、导览和导购4个方面,主要应用于旅游体验、产业发展、行政管理等方面。根据对国外优势企业如美国AECOM,IRI,Foster Wheeler,英国Aegis,Euromonitor,WPP&Kantar,法国的Ipsos,EGIS,BECOM等的经验总结,在文旅融合与智慧旅游方面,未来发展的关键技术主要包括以游客为中心的大数据融合(互联网数据、运营商数据、OTA数据、气象数据、景区数据等资源优化与数据融合,游客行为预判,公共安全预警),以景区为核心的物联网建设与交互体验(智能交通、安防传感、票务系统、信息环境、VR&AR虚拟服务、混合体验)、文化与博物馆(文化遗产的扫描技术、修复还原技术、再现创新表达技术)、文化与智慧旅游(基于大数据的一站式旅游预测技术,文化的在地性体验技术,文化与用户体验技术等)、文旅综合体的设计支撑技术(定制化风景与可编程的城市,迪士尼、伊甸园、海洋主题公园等设计体系,大型娱乐设施设计,游客行为与公共安全监测)等。

3.5 双向互动的文化生产、教育学习

依据移动互联网的传播特性,在线内容的创作由UGC(用户生产内容)向PGC(专业生产内容)和PUGC(专业和用户共同生产内容)的趋势发展,由此产生了用户和专业之间的双向互动的文化生产、教育和学习。UGC于20世纪90年代的个人网站兴起,是“User Generated Content”的缩写,即用户生成内容,可泛指以任何形式在网络上发表的由用户创作的文字、图片、音频、视频等内容,是Web2.0环境下的网络信息资源创作与组织的模式[21]。随着移动互联网的发展,PGC进入了大众的视野,PGC是“Professionally-generated Content”的缩写,其创作主体是拥有专业知识、内容相关领域资质及一定权威的舆论领袖。由于网络口碑的传播是一个去中心化的信息沟通网络[22],线上线下的交流和传播是同时进行的,所以目前大多互联网内容的生产转向为PUGC(Professional User Generated Content)。这代表着UGC和PGC相结合的内容生产模式,部分专业内容生产者,既是该平台的用户,也以专业身份(专家)贡献具有一定水平和质量的内容。PUGC生态战略是UGC的广域度和PGC的垂直度的强强联合,在用户、专家和平台之间的关系中,双向互动尤为重要。双向互动可以实现用户与品牌之间的实时沟通和对话,由信息的被动灌输转为主动获取,从而做到优势互补、资源共享,为文化生产、教育学习带来全新的交互模式,打通产业上下游,并形成完整的产业链。

3.6 分享经济与文化消费的爆发

在经济全球化的催化下,分享经济和文化消费正在迅速发展。分享经济(Sharing Economy)的概念最早由社会学专家马科斯·费尔逊(Marcus Felson)和琼·斯潘思(Joel Spaeth)于1978年发表的论文《Community Structure and Collaborative Consumption: A Routine Activity Approach》中提出的,主要是“利用互联网等现代信息技术,以使用权分享为主要特征,整合海量、分散化资源,满足多样化需求的经济活动总和[23]。”其核心概念在于资源共享和重新分配。例如,Airbnb对住房资源进行共享;Uber对用车资源进行共享。2019年国家信息中心发布的《中国共享经济发展年度报告(2019)》中提出,2018年共享经济市场交易额为29420亿元,比上年增长41.6%,预测未来三年我国共享经济仍将保持年均30%以上的增长速度,在稳就业和促消费方面的潜力将得到进一步释放。

庞大的人口基数和多样的上网终端使得中国的共享经济发展非常迅速,共享经济催生了新兴的泛文化生活服务产业,带动了以文化消费为核心的现代服务业的转型升级。文化消费(Cultural Consumption)是面向人们精神需求的文化产品或服务的消费,主要包括文化娱乐、赋能教育、体育健身、观光旅游等方面。2015年1月14日,中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布了《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》,推动文化事业和文化产业融合发展,实际上就是要积极构建现代公共文化服务体系和现代文化市场体系,建立文化事业与文化产业相互融合的协调机制[24]。

3.7 文化金融引领的商业模式创新与产业升级

文化资源到文化品牌,需要通过文化创意的转化变成文化产品,以文化资本进行产业化经营,从而形成文化品牌。文化产业是文化价值、社会价值和经济价值的统一体,文化产业的概念是和文化经济、文化金融密切相关的。在商业模式的层面上,陈少峰提出了文化产业的10种商业模式创新,其中包括文化电商、微电影全产业链、轮转消费、健康旅游与中医药文化、城市文化体验中心、农业主题公园、足球服务、书画三合一、艺术小镇、四创基地等[25]。在移动互联网、云计算、区块链、大数据、自媒体等信息技术的驱动下,需结合透明网络、众筹、众包等商业模式,催生具有开放式融合效果和闭环式价值链的运作机制,努力推动对外文化交流与文化贸易的大融合与新业态,争夺全球文化交流和文化贸易中最为活跃的成长领域[26]。通过文化经济4.0的广泛发展,可以创造一种典型的知识驱动地域经济的创新商业模式。

4 创意经济下的文化产业生态

4.1 创意经济与文化产业

斯诺博尔(Jen Snowball)认为,当前全球已经进入到“文化时代”(Cultural Times),这意味着文化的价值受到了全球性关注和认可,越来越成为世界各国和地区竞争的重要力量。然而“文化”与“经济”、“社会”之间是一个辩证的相互关系,既存在着矛盾,也存在着融合,需要一种特殊的机制来促进三者之间的平衡。在这种背景下,创意经济应运而生。创意经济(Creative Economy)是将个人创意、才华、专业、技术等通过知识产权(IP)的运用,创造财富和产业价值的新兴行业,又被称为创造型产业、智慧产业、创意产业等。英国经济学家阿特金森(Anthony Barnes Atkinson)于1996年指出,新经济就是知识经济,而创意经济则是知识经济的核心和动力[27]。约翰·霍金斯(John Howkins)在《创意经济》中提出,全球创意经济每天创造的价值为220亿美元,并以5%的速度增长。在一些国家其增长速度更快,美国达14%,英国为12%[28]。联合国贸易与发展会议发布的《2008创意经济报告》中提到,“创意经济作为一种新的发展范式正在兴起,它把经济和文化联系在一起……对新范式而言最有影响力的事实是:创意、知识和信息日益成为全球化世界中推动经济增长和促进社会发展的强大动力”。

文化产业作为创意经济的核心部分,由于其具有高附加值和高科技含量的新经济特征,已成为当今知识经济的重要组成部分和发达国家重要的支柱性产业,在经济增长中发挥着极其重要的作用。2012年,联合国教科文组织发布了《如何衡量与统计文化产业对经济的贡献》,其中提到自20世纪90年代末期开始,发达国家文化创意产业所创造的经济价值占其国内生产总值的比例已经开始上升,文化产业未来或许能够成为主导经济增长的重要因素之一。

4.2 文化产业的理论发展

文化产业是由“文化”和“产业”两个概念复合而成的综合性概念。文化产业的文化价值、经济价值和社会价值融合而成了文化产业的核心价值。由于文化和产业概念的跨界性和多元性,文化产业的概念体系在学术界有着不同的主张,属于交叉学科的研究领域。1986年,联合国教科文组织对文化产业的定义是:以艺术创造表达形式、遗产古迹为基础而引起的各种活动和产出;之后更新为:文化产业就是按照工业标准,生产、再生产、储存以及分配文化产品和服务的一系列活动。1997年,芬兰把文化产业定义为“基于文化意义内容的生产活动”,除了新闻出版业、广播影视业、音像业、网络业、文学、音乐创作外,还包括一切具有现代文化内容标识的产品和贸易活动。在中国的社会背景下,文化产业被普遍定义为“为社会公众提供文化产品和文化相关产品的生产活动的集合。”对于满足人民日益增长的物质文化需要、繁荣发展社会主义文化、推动经济结构调整、转变经济发展方式有着重大的战略意义。文化产业的理论溯源可以从20世纪30年代的西方文化哲学开始,交叉融合了哲学、文学、艺术学、社会学、经济学、管理学等学科,历经了认识期、评断期和认可期这三个阶段,文化产业的理论发展见表2。

表2 文化产业的理论发展

Tab.2 Theoretical development of cultural industries

|

分期

|

阶段

|

时间

|

代表组织

|

代表人物

|

代表理论

|

|

认识期

|

思辨批判阶段

|

20世纪30年代

至60年代

|

法兰克福学派

|

瓦尔特·本雅明

|

文化生产

|

|

西奥多·阿多诺

|

文化工业

|

|

评断期

|

洞悉反思阶段

|

20世纪60年代

至80年代

|

伯明翰学派

|

斯图亚特·霍尔

|

大众文化

|

|

认可期

|

融合创新阶段

|

20世纪80年代

至今

|

欧洲议会文化

合作委员会

|

伯纳德·米亚基

|

文化产业

|

4.2.1 文化产业理论的认识期

文化产业理论源于20世纪30年代的西方马克思主义理论,以法兰克福学派(Frankfort School)大众文化批判理论的重要代表人物瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin)提出的“文化生产”模式研究和西奥多·阿多诺(Theodor Wiesengrund Adorno)提出的“文化工业”(Culture Industry)概念为代表。在《启蒙辩证法》一书中,他们明确提出,文化工业就是评价现代科学技术手段大规模地复制、传播商品化了的、非创造性的文化产品的娱乐工业体系[29]。然而在当时的社会背景下,文化工业的生产机制主要还是受到商业资本和垄断阶层的控制,艺术的灵感创作和机械的简单复制存在着巨大的矛盾,难以找到文化和科技之间的平衡。于是,作为文化革新的代价,文化生产和文化工业的概念遭到当时理论家的批判和质疑。阿多诺在书中提到:“文化工业只承认效益[30]。”体现了当时法兰克福学派对于文化的批量生产和大众消费的忧虑态度。而在同时期的中国,在新文化运动的浪潮下,西方的文化理念、现代思潮和工业技术对传统文化产生了极大的冲击力,这种产业化促进了文化的现代转型,也成为了我国文化产业理论概念的萌芽阶段。综上所述,20世纪30年代到60年代,这是文化产业理论的思辨批判阶段,也是文化产业理论的认识期。正是由于这种激烈的讨论,才激发了国内外理论家对于文化产业理论的持续关注和研究。

4.2.2 文化产业理论的评断期

20世纪60年代,随着第三次科技革命的完成,信息技术、新能源技术、新材料技术、生物技术、空间技术和海洋技术等诸多领域进行了根本性变革,随之而来的是大大提高的文化多元性和包容性,文化与产业的关系更加复杂而密切。文化研究学者不满足于“文化生产”和“文化工业”的概念,文化产业理论研究进入到了百花齐放、百家争鸣的洞悉反思阶段。1964年,英国伯明翰大学成立了“当代文化研究中心”(Center for Contemporary Cultural Studies),伯明翰学派(the Birmingham school,又被称为英国文化学派)正式诞生。伯明翰学派继承了法兰克福学派的辩证理性思维,摒弃了其封闭性和落后性,先后受到了阿尔杜塞的“意识形态”理论、葛兰西的“文化霸权”理论、结构主义、后结构主义的影响[31],其代表人物斯图亚特·霍尔(Stuart Hall)被誉为当代文化研究之父,提出了“大众文化”(或被称为“通俗文化”)理论,发掘了文化研究的新视角和新范式。他强调从消费者和劳动者等普遍需求出发,所有文化产品都必须经过生产、流通、使用、再生产4个环节。而在同时期的中国,随着20世纪中叶新中国的成立,新的政治、经济与文化制度逐步建立,文化产业逐渐被纳入计划体制,但是其发展与西方国家相比还是相对滞后。综上所述,20世纪60年代到80年代,属于文化产业理论的洞悉反思阶段,也是文化产业理论的评断期。文化产业理论研究突破了以往的封闭性和批判性,进入到开放和多元的新范式之中。

4.2.3 文化产业理论的认可期

20世纪80年代,伴随着经济和信息技术的快速发展,广告、新闻、网络等新的传播方式开始普及,文化产业理论的应用范围迅速扩大,也逐渐开始了与旅游、饮食、地产等产业的融合和创新。1979年法国文化社会学家伯纳德·米亚基(Bernard Miege)正式提出了“文化产业(Cultural Industries)”的概念,他提到:“把工业化和新技术引入文化产业中,确实导致了商品化趋势,但同时也带来了令人兴奋的新趋势与创新[32]。”1980年初,欧洲议会文化合作委员会举行关于“文化产业”的概念内涵、时代背景、未来趋势的专门研讨会,联合国教科文组织(UNESCO)也开始在世界范围内推出文化产业资助计划,象征着“文化产业”概念在政策领域和学术领域正式被认可。在同时期的中国,随着改革开放,法兰克福学派关于文化产业的理论进入我国,引起学术界的热议。同时,文化的经济属性和社会属性愈发凸显,人们开始逐渐认识到文化产业的积极意义,文化市场、文化商品和文化消费被允许和认可。1998年,国家文化部成立文化产业司,文化产业正式进入了中国的历史舞台。2000年,“文化产业”的概念在中共十五届五中全会上被第一次正式提出。2002年,发展文化产业的战略构想在党的十六大报告中明确提出,2009年,《文化产业振兴规划》在国务院常务会议中讨论并原则通过,随后文化产业发展进入了创新转型的高速发展轨道。国家统计局颁布的《文化及相关产业分类(2018)》将文化产业分为文化核心领域和文化相关领域,其中将以“联网+”为依托的文化新业态及时纳入统计范围,是文化体制改革和发展工作的重要成果。

4.3 文化产业生态的研究体系

19世纪70年代,德国生物学家海克尔提出了“生态学”的概念,主要是用来研究生物与环境之间的复杂关系。以此为基础,美国文化人类学家斯图尔德(Julai H. Steward)于1955年首次提出了“文化生态学”,倡导通过文化生态学科的建立来探究文化多样性的地域特征及相互关系以及文化模式的来源[33]。随着经济与文化的全球化发展,越来越多的人类学家和生态学家开始关注和重视文化生态学,其概念逐渐演变成为“在人类生存的整个自然环境和社会环境中的各种因素的交互作用下,研究文化产生、发展、变异规律的一种学说”[34]。除了研究文化与自然环境的关系之外,更主要的对影响文化发展的各种复杂变量及其相互关系的研究,特别是科学技术、经济体制、社会组织及社会价值等方面。

2017年党的十九大报告指出,健全现代文化产业体系和市场体系,完善文化经济政策,培育新型文化业态,所以文化产业是文化生态研究的重要组成部分。从我国文化产业的发展现状与模式来看,企业在不断探索自己的精准定位和发展模式的过程中,科技创新促进了产业上下游之间的融合和延伸,逐步形成了文化产业集群式的发展模式,也就打造了“文化产业生态圈”。作为一种新的区域文化产业布局理念,文化产业生态圈具有合作、开放、有序、共赢、共生、共享的典型特征,可以从基础设施建设配套、公共文化服务配套、文化产业链配套、协作关联服务配套等多个层次推动区域经济的增长、文化产业的发展和城市文化的建设,从而形成更多元化的文化生态。

5 工业设计驱动的文化科技融合

5.1 设计参与的角色定位

正如设计界权威学者Nigel Cross所描述的,从早期生产工具的创造到当代的机器化生产,人们在创造性“设计”中不断地推动物质文明的发展[35]。柳冠中先生认为设计艺术是最接近人类社会核心的东西,是第一智慧[36]。设计跳出了对“物”的设计。它同时存在于社会人类学和科学技术的范畴之内,被看成是一门共栖的学科[37]。2005年设计协会ICSID(International Council of Societies of Industrial Design)对工业设计(Industrial Design)的定义以及2015年国际设计组织(WDO)对设计的内涵进行了修订,主要变化就是设计对于产品与服务关系的再定义。正如欧洲事务公司《文化型创意的影响》报告中所指出的,创意、设计、艺术、商贸、工程、旅游、教育等多个领域的跨界合作就是创新活力的激发源泉,可以发挥文化创新的活力效应[38]。

近年来我国创意与设计服务业的规模不断扩大,2016年我国文化创意与设计服务业增加值为5843亿元,占同期文化及相关产业增加值比重18.98%。2017年流入创意设计服务领域的资金达到476.89亿元,同比增长了14.29%,融资规模在整个文化产业中占比12.07%。面对全球化竞争,设计是一种超越语言和地域差异的跨媒介载体,不仅可以有效提取和展示地方文化特色,也可以运用跨学科知识来促进文化间性下交流与传播,传承和发扬地域文化,维持地方特色与全球化的平衡。创意设计作为文化科技发展的重要领域,是推进文化创意产业科技创新,拓宽文化传播渠道,丰富文化表现形式的强大引擎和驱动力。在设计的民族化和全球化视野下,新技术、新媒体的运用产生了新的文化体验和交互情景,促成特色文化产业的国际化消费,形成“和而不同”的可持续发展文化生态,通过“社区和网络的力量”[39],可以将地域的价值转化为全球的价值。

5.2 人工智能时代工业设计的发展趋势

路甬祥院士将农耕时代的传统设计、工业化时代的现代设计、知识网络时代的创新设计分别可以用“设计1.0”、“设计2.0”和“设计3.0”来表征。提出在第三次工业革命的浪潮中,“创新设计”将引领以信息化和网络化为特征的可持续发展趋势。作为建设创新型国家的重要战略,提升创新设计能力可以促进创新驱动,积极迈向设计3.0时代[40]。同济大学设计学院院长娄永琪提出,设计3.0时代带来了三个巨大转变,一是主体改变,二是方式改变,三是产业改变。在人工智能的设计3.0时代,工业设计的发展也有了巨大的转变和升级,主要发展趋势如下。

5.2.1 将人工智能作为设计资源

1956年,在达特茅斯学院会议上,不同领域(数学,心理学,工程学,经济学和政治学)的科学家正式确立了人工智能为研究学科。人工智能(Artificial Intelligence)是人类赋予机器以认知、识别、分析等功能,从而让机器帮助人类解决问题的技术,这与设计的目的不谋而合。人类可以利用人工智能技术的复杂运算能力、数据处理能力、记忆存储能力的优势,规避其缺乏审美、情感、推理、类比的劣势,从而将其作为设计资源而用于设计3.0时代的工业设计。

5.2.2 从产品设计到服务系统设计

克里斯·安德森(Chris Andersen)于2011年倡导了“DIY革命”(DIY Revolution),他认为3D打印、开源硬件、创客文化等将改变产品的传统开发模式,降低其创新门槛和约束条件,从而促进形成群体智慧和协同创新。21世纪以来,高度集成的系统化思维方式以及创新技术推动了设计的深度变革,以人为本的设计和服务系统设计成为了现代设计的发展重 点[41]。服务系统设计把设计的对象从消费者扩展成为所有利益相关者,在跨学科的背景下进行协同创新设计,可以有效地提升消费者的体验。

5.2.3 从造型设计到交互体验设计

唐纳德·诺曼(Donald Norman)曾这样提到,设计须体现产品的工作原理、核心功能、操作方法和运转状态[42]。传统的产品设计多注重于造型设计,通过漂亮的产品外观来吸引消费者的青睐。然而随着消费升级和体验经济的热潮,交互设计与体验设计逐渐成为决定产品是否成功的关键要素。交互设计与用户体验设计的核心是“以人为本”,通过以用户为中心的设计方法,建立产品与用户之间双向互动的桥梁,提升产品附加价值。

5.2.4 从基于直觉的设计到数据驱动的设计

在大数据的时代下,“数据科学”(Data Science)迅速兴起,无论是物理界还是人类社会之间的交互关系都发生了革命性的变化[43]。基于直觉的设计已无法满足瞬息万变、多种多样的用户需求。通过大数据,不仅可以得到在不同时间段某款APP的在线人数,可以得到城市人员聚集的热力分析图,而且可以通过眼动仪来跟踪人们在进入一个商店之后视线的停留时间……大数据为设计师可以提供了更为直观和客观的参考依据,从而建立真正的以用户为中心的线上体验。

5.2.5 从人机设计到人与智能体关系的设计

人机交互(Human-Computer Interaction)是指人与计算机之间的信息交换以及相互关系。而目前随着人工智能技术的创新发展,计算机已不是设计的主要交互对象。麻省理工学院的著名计算机学家和人工智能学科创始人之一的明斯基(Marvin Lee Minsky)提出了智能体(Agent)的概念,即任何具有独立思想和环境交互能力的实体都可以被称为智能体。它具有自治性(Autonomy )、反应性(Reactive)、主动性(Proactive)和社会性(Social)的特性[44]。这成为计算机领域在对象技术之后的又一次巨大飞跃。随着全球范围内智能体研究的快速发展,工业设计由人机关系的设计转为人与智能体关系的设计,这能更加有效地解决生产实际问题。

5.3 工业设计驱动的文化科技融合发展思路

目前很多企业面临着产业升级、经济结构转型的科学发展问题,亟需大力引进工业设计实现技术集成创新从而带动产业革新,提升产品品质和综合竞争力。面对文化科技融合的发展需求,创意设计领域的技术体系架构主要包括5个部分。流程上针对设计本体的创新技术体系、工具上基于大数据的智能设计技术体系、思维上面向复杂系统的设计技术体系、系统上促进产业升级的设计共创技术体系、业态上创意设计的评估优化与监管技术体系。在现代服务业协同创新过程中,“人—产品—产业—创新生态”的发展需要注意以下几点。

1)人的主体性。科学家、创新者对于科技和人文的互动关系决定了未来社会的走向。

2)物与非物的关系。如何向创新产品注入文化内涵和设计美学,使其成为当下产品创新的关键。

3)场景构建与产业融合。未来的创新不再是单一技术的变革,更多的基于对应用场景、生活场景的深刻洞察与连续性的体验集成,由此驱动产业融合。

4)营造产业发展与社会创新平衡发展的文化生态,让文化资源和创意设计成为科技创新与先进文化的核心动力。

总之,工业设计驱动下的文化科技融合发展应当加强文化人才队伍建设、促进文化创意产品消费新增长、赋能传统工艺产业化发展、推动数字文化产业与传统文化产业融合,发挥文化科技引擎作用,有效提升经济发展质量。

6 结语

针对上述的发展思路,结合工业设计发展的未来趋势,以增强自主创新能力和文化强国为导向,通过构建面向国家战略和产业升级的系统设计方法与知识体系,可以有效地促进文化与科技的融合,从而引领现代服务业的创新发展。

参考文献:

[1]陈劲, 尹西明. 中国科技创新与发展2035展望[J]. 科学与管理, 2019, 39(1): 1—7.

CHEN Jin, YIN Xi-ming. Outlook of China’s Technology Innovation and Development 2035[J]. Science and Management, 2019, 39(1): 1—7.

[2]威廉·麦克高希. 世界文明史: 观察世界的新视角[M]. 北京: 新华出版社, 2003.

MCGAAGHEY W. Five Epochs of Civilization: World History as Emerging in Five Civilizations[M]. Beijing: Xinhua Publishing House, 2003.

[3]刘琦岩. 推进科技与文化深度融合支撑引领文化产业发展[J]. 甘肃科技, 2012, 28(1): 1—2.

LIU Qi-yan. Promoting the Deep Integration of Technology and Culture, Support and Lead the Development of Cultural Industry[J]. Gansu Science and Technology, 2012, 28(1): 1—2.

[4]STAMM B V. Innovation—What’s Design Got to Do with It?[J]. Design Management Review, 2010, 15(1): 10—19.

[5]柯丽敏. 文化对科技创新发展的推动作用分析[J]. 科技管理研究, 2007, 27(9): 31—33.

KE Li-min. Analysis of the Promoting Role of Culture in the Development of Scientific and Technological Innovation[J]. Science and Technology Management Research, 2007, 27(9): 31—33.

[6]林秀琴. 文化科技融合的趋势及问题研究[J]. 文化产业研究, 2019(1): 116—127.

LIN Xiu-qin. The Trend and Existing Problems of Cultural and Technological Integration Innovation[J]. Cultural Industry Research, 2019(1): 116—127.

[7]花建. 迈向世界文化强国: 新里程·新动能·新地缘[J]. 中华文化论坛, 2018(3): 4—14.

HUA Jian. Towards a World Cultural Power: New Mileage, New Energy and New Geography[J]. Forum on Chinese Culture, 2018(3): 4—14.

[8]齐勇锋, 吴莉. 特色文化产业发展研究[J]. 中国特色社会主义研究, 2013, 1(5): 90—96.

QI Yong-feng, WU Li. Characteristic Cultural Industry Development Research[J]. Studies on the Socialism With Chinese Characteristics, 2013, 1(5): 90—96.

[9]安金明. 产业创新的层次性与影响因素研究[J]. 企业技术进步, 2007(11): 23—24.

AN Jin-ming. Hierarchy and Influencing Factors of Industrial Innovation Research[J]. Technological Development of Enterprise, 2007(11): 23—24.

[10]ANDERSON C. Makers: The New Industrial Revolution[M]. New York: Random House, 2012.

[11]CASTELLS M. Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society and Culture[M]. Oxford: Blackwell Publishers, 1996.

[12]花建, 田野. 数字游戏产业上市企业的发展驱动力——以上海为重点的研究[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版), 2018, 35(2): 37—47.

HUA Jian, TIAN Ye. Driving Force for the Development of Listed Digital Game Companies: a Case Study of Shanghai[J]. Journal of Shenzhen University (Humanities & Social Sciences), 2018, 35(2): 37—47.

[13]蒋友燏, 闵晓蕾. 基于乡村文化资源的内生创意系统[J]. 装饰, 2018(4): 34—38.

JIANG You-yu, MIN Xiao-lei. Endogenous Creative System Based on Rural Cultural Resources[J]. Zhuangshi, 2018(4): 34—38.

[14]CLARK J B. Essentials of Economic Theory[M]. Auburn: Ludwig Von Mises Institute, 2013.

[15]AKHTER H. Service-Led Growth: The Role of the Service Sector in World Development by Dorothy I. Riddle[J]. Journal of Marketing, 1987, 51(2): 135.

[16]MARKUSEN J R. Trade in Producer Services and in Other Specialized Intermediate Inputs[J]. The American Economic Review, 1989: 85—95.

[17]夏德元. 移动互联网时代的泛在生存与在场的缺席[J]. 新闻大学, 2016(5): 61—66.

XIA De-yuan. The Ubiquitous Existence and Absence of Presence in the Mobile Internet Era[J]. Journalism Bimonthly, 2016(5): 61—66.

[18]DIAMANDIS P H, KOTLER S. Bold: How to Go Big, Create Wealth, and Impact the World[M]. New York: Simon & Schuster, 2015.

[19]EVANS D. Social Media Marketing: An Hour a Day[M]. Hoboken: John Wiley & Sons, 2010.

[20]李俊楼, 张骏, 马卫, 等. “互联网+” 时代下乡村旅游 O2O 融合发展及对策分析[J]. 电子商务, 2016 (10): 4—5.

LI Jun-lou, ZHANG Jun, MA Wei, et al. The Development and Countermeasures of Rural Tourism O2O Integration in the Era of “Internet+”[J]. E-Business Journal, 2016 (10): 4—5.

[21]李俊楼, 张骏, 马卫, 等. “互联网+” 时代下乡村旅游 O2O融合发展及对策分析[J]. 电子商务, 2016(10): 4—5.

LI Jun-lou, ZHANG Jun, MA Wei, et al. The Development and Countermeasures of Rural Tourism O2O Integration in the Era of “Internet+”[J]. E-Business Journal, 2016 (10): 4—5.

[22]VILPPONEN A, WINTER S, SUNDQVIST S. Electronic Word-of-mouth in Online Environments: Exploring Referral Networks Structure and Adoption Behavior[J]. Journal of Interactive Advertising, 2006, 6(2): 8—77.

[23]张新红, 高太山, 于凤霞, 等. 中国分享经济发展报告: 现状, 问题与挑战, 发展趋势[J]. 电子政务, 2016(4): 11—27.

ZHANG Xin-hong, GAO Tai-shan, YU Feng-xia, et al. China Shares Economic Development Report: Current Situation, Problems and Challenges, Development Trend[J]. E-Government, 2016 (4): 11—27.

[24]范周. 创新驱动公共文化服务体系现代化探析[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2015, 37(5): 55—60.

FAN Zhou. Innovation Drives the Modernization of Public Cultural Service System[J]. Modern Communication, 2015, 37(5): 55—60.

[25]陈少峰, 李源. 文化产业的十种商业模式创新[J]. 中国国情国力, 2016(12): 14—16.

CHEN Shao-feng, LI Yuan. Ten Business Model Innovations in Cultural Industry[J]. China National Conditions and Strength, 2016(12): 14—16.

[26]花建. “一带一路”战略与提升中国文化产业国际竞争力研究[J]. 同济大学学报(社会科学版), 2016, 27(5): 30—39.

HUA Jian. On the Promotion of International Competitiveness of China’s Cultural Industry in the Background of the Belt and Road Strategy[J]. Tongji University Journal Social Science Section, 2016, 27(5): 30—39.

[27]ATKINSON A B. The Economics of the Welfare State[J]. American Economist, 1996, 40(2): 5—15.

[28]HOWKINS J. The Creative Economy: How People Make Money from Ideas[M]. London: Penguin UK, 2002.

[29]ADORNO T W, HORKHEIMER M. Dialectic of Enlightenment[M]. London: Verso, 1997.

[30]ADORNO T W, RABINBACH A G. Culture Industry Reconsidered[J]. New German Critique, 1975(6): 12— 19.

[31]苑捷. 当代西方文化产业理论研究概述[J]. 马克思主义与现实, 2004(1): 98—105.

YUAN Jie. A Summary of Contemporary Western Cultural Industry Theory Research[J]. Marxism & Reality, 2004(1): 98—105.

[32]MIEGE B, MIAEGE B. The Capitalization of Cultural Production[M]. New York: International General, 1989.

[33]J·H·斯图尔德, 玉文华. 文化生态学的概念和方法[J]. 民族译丛, 1988(6): 1—7.

STUART J H, YU Wen-hua. The Concept and Method of Cultural Ecology[J]. Min Yicong, 1988(6): 1-7.

[34]司马云杰. 关于文化建构价值意识的学说[J]. 天津社会科学, 1988(5): 60—65.

SIMA Yun-jie. Theory about Cultural Construction Value Consciousness[J]. Tianjin Social Sciences, 1988(5): 60—65.

[35]CROSS N. Designerly Ways of Knowing[J]. Design Studies, 1982, 3(4): 221—227.

[36]柳冠中. 设计: 人类未来不被毁灭的“第三种智慧”[J]. 设计艺术研究, 2011, 1(1): 1—5.

LIU Guan-zhong. Design: The “Third Wisdom” of the Undestroyed Future of Human Beings[J]. Design Research, 2011, 1(1): 1—5.

[37]LUCCHIO L D, 陈欣. 设计学的全新挑战——从对单一技术的闭门造车到学科间的协调与整合[J]. 创意与设计, 2011(4): 44—48.

LUCCHIO L D, CHEN Xin. The New Challenge of Design Discipline: From an Autarky of Skills to a Synergy Between Knowledge[J]. Creativity and Design, 2011(4): 44—48.

[38]KEA E A. The Impact of Culture on Creativity, Study Prepared for the European Commission[J]. European Commission, 2009.

[39]季铁, 潘英. 基于社区和网络的设计与社会创新——从UCD到CCD[J]. 装饰, 2012(12): 109—111.

JI Tie, PAN Ying. Community and Network Based Design and Social Innovation: From UCD to CCD[J]. Zhuangshi, 2012(12): 109—111.

[40]路甬祥, 孙守迁, 张克俊. 创新设计发展战略研究[J]. 机械设计, 2019, 36(2): 1—4.

LU Yong-xiang, SUN Shou-qian, ZHANG Ke-jun. Research on Development Strategy of Innovation Design[J]. Journal of Machine Design, 2019, 36(2): 1—4.

[41]SATO K, 刘优幽. 系统的设计方法: 构建以人为本——访美国著名设计师Keiichi Sato[J]. 设计艺术研究, 2013, 3(5): 121—124.

SATO K, LIU You-you. Systems Approach to Design: Constructing Human: Centered Design Methodology, an Interview with Designer Keiichi Sato[J]. Design Research, 2013, 3(5): 121—124.

[42]NORMAN D A. Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things[M]. New York: Basic Civitas Books, 2004.

[43]李国杰, 程学旗. 大数据研究: 未来科技及经济社会发展的重大战略领域——大数据的研究现状与科学思考[J]. 中国科学院院刊, 2012, 27(6): 647—657.

LI Guo-jie, CHENG Xue-qi. Research Status and Scientific Thinking of Big Data[J]. Strategy & Policy Decision Research, 2012, 27(6): 647—657.

[44]SING M P. Multiagent Systems: a Theoretical Framework for Intentions, Know-How, and Communications[M]. Berlin: Springer-Verlag, 1994.