在距离普达措国家公园不到三公里的地方,坐落着安静的“香格里拉第一村”霞给村。在这个只有20多户的传统藏族村落,却有一家储藏了5万多片经书刻板的印经院。

8月27日,新通道团队采访了香格里拉印经院创始家族的一员——拉茸开主,他为我们介绍了家族建成印经院的过程,以及刻板、印刷、储藏等方面的工艺,产品组还与开主讨论了基于传统藏文化产品的设计与研发。

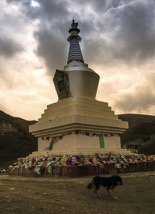

香格里拉第一村

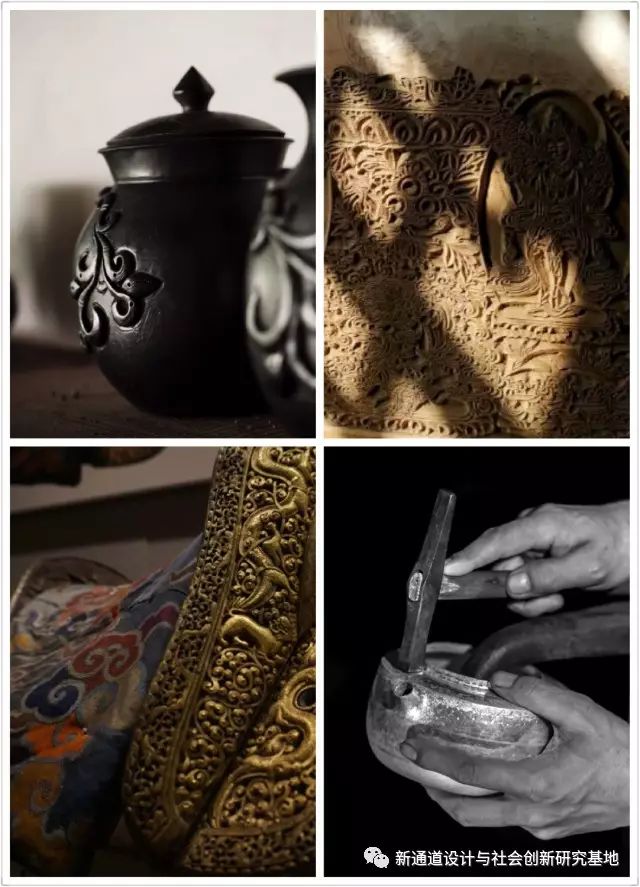

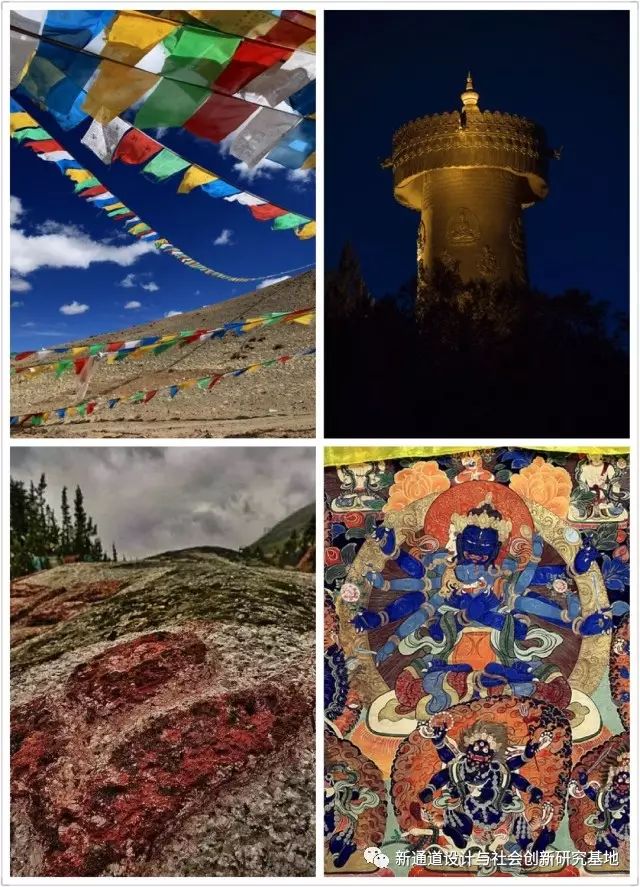

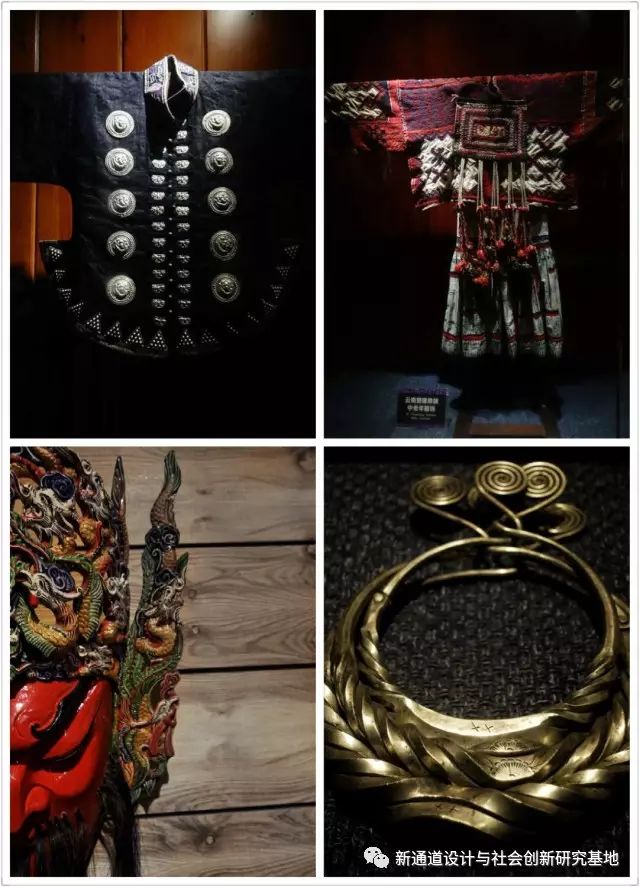

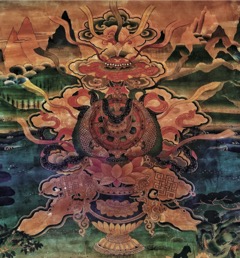

“霞给村”,藏语中的意义是白岩石下的村庄。在印经院建成之前,霞给村里就集中了包括唐卡、土陶、酥油茶等多种藏族传统工艺,正因为这里有地地道道香格里拉的一些文化,霞给村被美誉为香格里拉第一村。

香格里拉印经院

拉茸开主的家族世世代代居住在这里,爷爷是当地土司,并且家族中一代一代都有人成为松赞林寺的喇嘛。拉茸开主继承衣钵,八岁进入松赞林寺,十岁正式出家,现任松赞林寺喇嘛。

拉茸开主

在九几年的时候,拉茸开主与表哥汪堆途径了四川德格印经院,第一次亲眼看到了成堆整齐排列的刻板,感受到了藏文化的宏伟,觉得印经院很好地保护并传承了千年的传统文化。兄弟俩此行深受震撼和启发,产生了在霞给村建设印经院的想法。在其后的二十年里,两兄弟全力投入其中,建成了云南藏区独一无二的印经院——香格里拉印经院。

印经院内景

印经院内景

印经院内景

印经院持续从青海热贡等地请来匠人,多时达七、八十个,少时也有二十多位。他们先花费了六、七年的时间雕刻印版,然后才开始建造建筑。至今仍有四位来自青海的传统手工艺师傅驻守在此。

来自青海海南州的兰周师傅便是其中一员。兰周的家乡延续了人人从小学习手工艺的传统,包括唐卡、刻经、造像等。精通刻经的他二十年前跟随师傅来到这里,共三次参与《大藏经》的刻制,印经院很多《大藏经》刻板以及外面的玛尼堆都是他的作品。在雕刻上,兰周师傅也有自己的独特工具——用伞的零件自制成刻刀,这把不起眼的小刀,雕刻起经文来很是精巧。当时一同来到这里的很多人都离开了,而兰周师傅依旧坚守在这里,希望能够将自己的这份技艺传给村子里更多的人。

兰周师傅校对手工雕版印刷的经书

兰周师傅校对手工雕版印刷的经书

工作营成员向兰周师傅请教印经问题

兰周师傅刻制的玛尼堆

拉茸开主表示,将经文刻板刻完的整个过程,自己的压力非常大。因为经书作为文化的东西,有非常多的细节,需要仔细核对校正。同时,由于本地没有用于雕刻的木板,他都是亲自徒步去小中甸的山上挑选考察并确认。

目前印经院的《大藏经》木刻板约有四万八千九百多片,还有宗喀巴大师的两部经书——《菩提道次第广论》和《密宗道次第广论》,以及一些不同佛像的画法五十多块,数量总体超过五万块。

《大藏经》刻板

建筑风格

印经院共有四层,是以宗教为主的建筑风格,它跟寺庙的建筑有所不同。寺庙里的窗户比较少,但是印经院的窗户很多,第一是刻板需要通风,第二是要在自然的光线下印经书。不同于藏区普遍的木质结构房屋,印经院的墙体是石头搭建的。因为刻板在温度升高时容易蛀虫、腐烂,石头很凉,能够保持室内低温,用来做印经院的墙体是非常有必要的。

多窗及石墙的建筑风格

经书刻板

刻板刻制的工序主要如下,先把书籍印刷在样纸上,再将样纸贴在木板上,贴上后擦一道油,字体就会慢慢地在木板上全部体现出来,然后用小刻刀削、凿。板子刻完后泡在清油里,然后拿出来阴干,之后才能看、才能使用。储藏在印经院的书柜上后,这些板子每五到六年要擦油保养一次,防止变形,防蛀虫。同时印经院内还需要注意通风。

现在新、老刻版主要在木质方面有区别,以前没有好木材,现在可以选择西南桦,木质好、密度高、保存时间非常长。除此以外,刻法基本保持不变,只是现在的刻板刻得要深一些。

刻制刻板

拉茸开主介绍新老刻版

雕版印刷

印刷经书的纸,需提前一天在水中浸泡一下,这样第二天才能使用。浸泡的原因主要有三点,第一是让纸张湿润,印刷时能够粘在刻板上;第二是保证能够将墨汁吸到纸的最中间去;第三是,纸张过水浸泡之后印出来的经书,喇嘛在念诵的时候,不会刺眼。

搬运刻板

印刷经书

手工雕版印刷的经书

社区文化

印经院建成后,周边的信徒非常喜欢,村民常来转印经院祈福。老人们说,印经院的落成给村子带来了很平安的感觉。每年藏历四月十五是藏传佛教的传统节日(佛祖诞生日,圆寂日,成道日),村里都要举行隆重的 “背经”仪式,经卷也全部都是由印经院所提供。

在过去二十年,印经院对霞给村的社区关系与结构都产生了积极正向的影响。虽然当下在人员调配方面还有些困难,但是拉茸开主说,目前也有一些想学习藏传佛教及藏文化的人。未来印经院将优先发展村内想加入印经院的,逐渐培养一批本地人才,并添补更加多样性的刻板。对于产品组设计的基于印经工艺的文创产品,拉茸开主从文化角度提出了一些权威的意见和建议,并对印经文化的创新潜力表示了期待。