月度归档:2013 年九月

服装

芦笙

山间麦穗—绿野秋踪

神秘的香妃墓

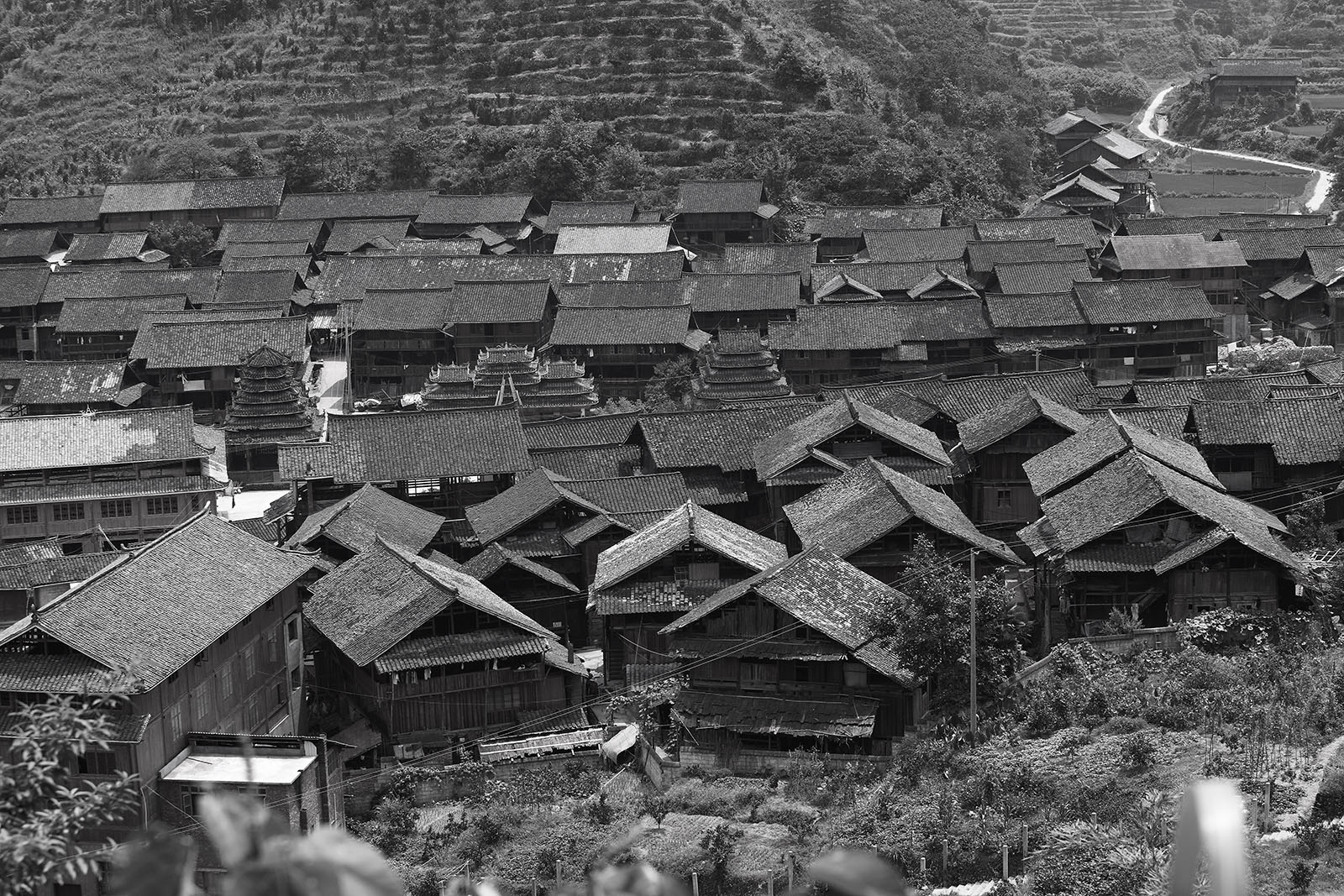

芋头古侗寨

芋头古侗寨是侗族建筑的“实物博物馆”

明洪武年间(1368—1398年)始建寨;

明嘉靖三年(1508年)户增人旺,建筑规模扩大,形成村落。

清顺治年间(1644—1661年)遭火灾,复建后形成以芋头溪流为轴线向两边分布的7个聚居群。

清乾隆四十二年(1777年)建寨脚桥及龙氏鼓楼、牙上鼓楼。

清嘉庆五年(1800年)建中步和塘坪桥。

清道光、光绪年间分别维修驿道和牙上鼓楼。

芋头古侗寨位于湖南省通道侗族自治县西南部,距县城9公里,占地11.6公顷,建筑群依山就势,结构造型具有典型的侗族风格

芋头古侗寨寨内鼓楼、门楼、芦笙场、古井、凉亭、萨岁坛、古墓葬群、吊脚楼及青石板驿道等一应俱全,其中古楼4座,风雨桥3座,门楼1座,古井2口,萨岁坛2个,木楼民居78栋,古驿道1.6公里。

平日

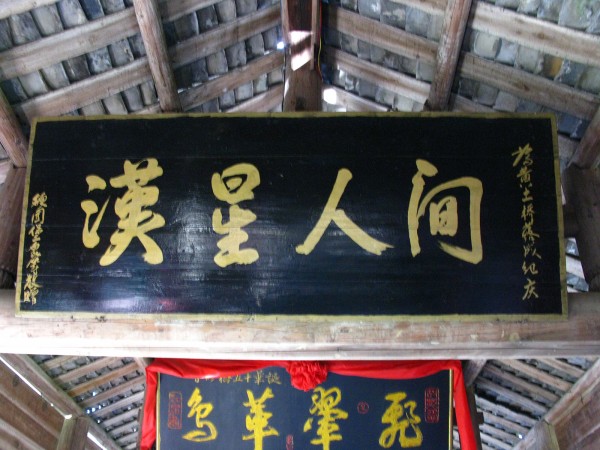

回龍橋

通道的回龙桥位于黄土乡到平坦乡的路边,横跨平坦河东西两岸。位于坪坦乡平日村郊,桥体呈弧形于坪坦河上,始建于清乾隆26年(1762年) .回龙桥亦称“回龙花桥”,原名龙皇桥,取“桥如长龙,屹立水上;水至回环,护卫村寨。”之意。意思是龙从上有游到桥头,回头护寨,守寨,才不外流

桥全长63.1米,面宽3.86米,为四柱三间排列,共设22个廊间,桥东西两端中部分别从廊里伸出三层密檐六角攒尖葫芦顶亭阁,中阁略高,其间设有关圣神位,外部面南用杉板封实,书写正楷”回龙桥”三字。桥体采用伸臂梁木架和迭梁木架式,桥西段用伸臂式木拱架桥承重桥体,桥拱净跨19.4米,拱架两端以30度斜升三排杉圆枕木,逐层伸臂,齐桥面铺木板,形成上平下拱状,东段为悬臂枕木梁式,两孔三墩,中墩以不规则长杉圆木作枕,成梯级迭坐,等分顺亮悬伸墩处,架木承重桥面。两种结构,不同造型,集中体现了侗族工匠别出心裁的桥梁建筑工艺水平,为进一步研究侗民族地区的桥梁建造提供了极其宝贵的实物材料。

回龙桥的故事

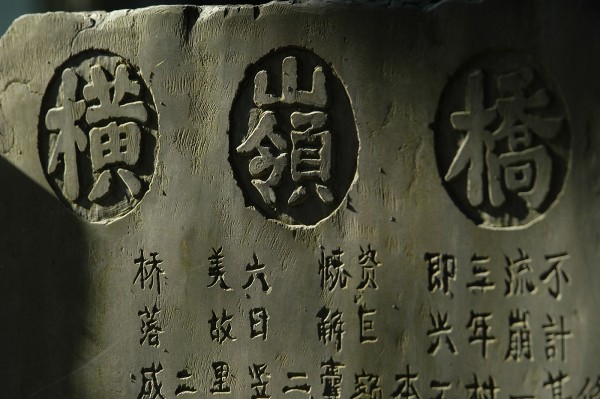

1990年10月在桥西段路坎下,发现了一块有残缺的桥碑,上面刻有“龙皇桥”(阳刻),广西过柳州府怀远县,管下大营峒坪墓口,今有头人切思寨(阴刻)落款横排:清乾隆二十三年(1758年),或在此以前的桥名叫龙皇桥。以“龙”“皇”直接取名的地方,肯定有与其有关的历史故事,但只可惜碑文太简单,且残缺不全,后人是无法知道的了。县志上有记载的是1931年重修回龙桥一次,长80米,宽4米,全用卯榫合成,找不到一粒铁钉。桥墩是用大青石砌成,墩上架成排的杉木经作桥梁。桥身如游廊,长廊中两边设有长凳,桥上耸立着三座宝塔式楼阁,中为武圣阁。横阁的收尖部有覆钵、宝瓶、小鸟等装饰物,顶端雕有铜鸟,嘴里安有簧片,迎风而鸣。两里以外都能听到,视为奇观。桥的东头有一株枝叶繁茂的桂花树。据说已经有历史一百多年,每年阴历的8-9月桂花盛开的时候,大桥远近,花香袭人,游人至此,顿添醉意。

横岭

横岭桥

横岭桥的历史

修桥补路,往来畅通,在我寨边原有板桥悠长岁月出入道口,水患频生流崩,一九六七年党政府号召,侗乡变化时过境迁,新建公路利益于民,二00三年村委和老人群众同商议决定开创横岭桥,村民买办材料钢筋混泥土,当即兴工江中安墩石拱跨越总长三十六米,宽四米,总造价一十六万余元

二00四年十拱上再起木桥结构,巧妙连接,大干操作完好,十二月十六日竖柱上梁

二00五年花匠技师铺顶覆盖新檐,景象壮观,环境优美,故里光辉。农林富足

二00六年正月十四大众集会,欢庆鼓舞,奋力三秋至此,圆满庆祝画桥落成典礼工程巩固通行永远

造桥经费较高,财源缺欠,人民政府大力支持投巨额施与造桥合作精神,村百姓四邻兄弟,千家捐助爱心贡献,慷慨解囊积少成多,顺利修筑了横岭桥

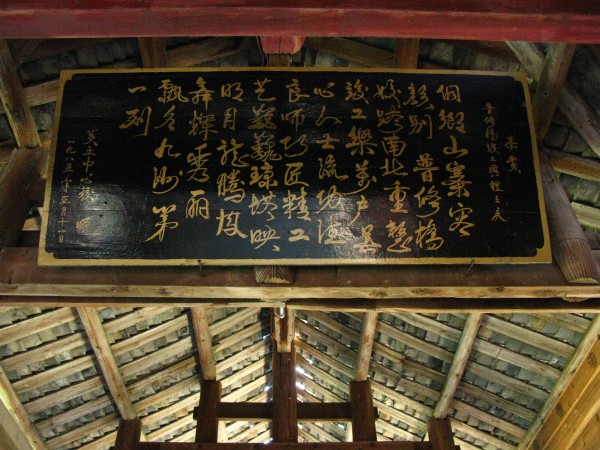

横岭鼓楼

走进横岭鼓楼,侗家现任的智慧便展现在我们的面前。

横岭鼓楼位于湖南省通道侗族自治县西南18公里的坪坦乡横岭村,被称为侗族建筑的“三朝元老”,他们个子不高,体形憨态可掬。横岭鼓楼由寨门一号,寨门二号和主鼓楼三部分构成,始建年代各不相同,主体鼓楼为清朝咸丰五年(1855年)建立,寨门一号为清朝同治三年(1864年)建立,寨门二号于清朝光绪九年(1883年)建立,故又称“三朝鼓楼”。清朝光绪三十一年到1992年相继由当地侗民捐款、筹料进行维修,建设占地总面积足足有360平方米。

横岭鼓楼在整齐的侗寨蜂拥之中,展示着豪气与巍然,显得雍容至尊。成为侗寨的标志。

主体鼓楼为双重檐歇山顶式,纯木结构,另外两个个头相当,均长着如意斗拱,两个门楼用的事侗族箭镞特有的如意计拱挑出,像金秋的麦穗压弯了腰,更像沉睡千年的老人微微地低头不语。一层的四面呈方形与第一个门楼和第二个门楼两檐相交,设有排水天沟,主楼二层伸出以瓜柱收敛,门楼用廊连接贯通,使两座门楼通过主楼连成一体。

进入横岭鼓楼,皑皑的瓦檐下居然蕴藏着巨大的空间,楼内,柱子与柱子间搭有厚厚的杉木板以供人休息之用,顺势往上看,柱子上端有一圈环绕上行的榫头,这小小的榫头却是这座鼓楼能够支撑起来的根本所在。举头,鼓楼穹顶结构错综复杂,瞬间让人天旋地转,感觉天地没有了界线,回到了宇宙本源,阴阳的浑圆之体。通过主楼连成一体。

侗家人在橫嶺橋及鼓樓內休息,納涼:鼓樓內當地居民悠閒自得地聊著天,老人們將身體倚靠在柱子的一旁,柱子上掛有許許多多的杉樹木紋,年月久了就如同老人臉上那一道道深深地皺紋,我想此情此景幽默地說唯有“和谐共生”

皇都侗文化村

皇都侗文化村

位于湖南省通道侗族自治县“百里侗文化长廊”中心地带的黄土乡,距县城10公里,为纯侗族聚居。1995年作为民俗景点开发对外经营,是集侗民俗文化,游览,休闲,度假为一体的综合型旅游度假区,被定为“国家3A级”景区。

皇都侗文化村独特而完整,其村辖头寨,盘寨,尾寨,新寨四村,建筑结构巧妙,工艺精湛,风雨桥,凉亭,寨门,吊脚楼堪称建筑文化之精华。

皇都侗文化村的自然环境优美,山清水秀,气候宜人,当地民风古朴,人民生活安康有序,素有“夜不闭户,路不拾遗”的美誉,是和谐社会的原始版本。

普修桥

普修桥始建嘉庆乙丑年(1815年),前身是一座宏伟壮丽的石恭桥,1937年被洪水冲毁,1943年重新修复。

桥为悬臂枕梁式纯木结构桥梁,是一座集桥、亭、廊为一体的纯木结构廊桥,是百里侗文化长廊景区内具有代表性的一座风雨桥,也是侗族建筑三宝之一。全长57米,宽4.2米,全长分为21个廊间。桥廊上挂有“还我河山”等许多古画,匾额,装饰华丽。

桥廊两侧通长直棂窗,四处三间排架,桥身为重檐长廊

桥体采用三孔四墩支撑桥体,桥墩上架设两成等分枕木悬臂起挑承重桥面大梁。桥墩用青石质料砌成。南端桥头,因受地势影响,建有一座石砌三孔引桥

两边桥亭为三重檐,方形平面歇山顶式

中间桥亭为七重密檐

普修桥的故事

传闻一九四三年十二月红军长征第三军团路过此桥,当地民众端茶放炮迎接,红军胜似感激,在此桥上题诗一首:夕阳鞭炮响,战士跨拱桥,相亲迎接我,后会期不邀。普修桥虽无北京颐和园里浮桥的华美却是百里侗文化长廊景区内最具民族特色的一座风雨桥。它承载着侗乡百年沧桑与变革,寄托着侗族人民美好的愿望与深厚的情感。

普修桥既是人们过河的桥梁,又是人们躲风避雨、休闲纳凉的场所。

凡到侗乡的男贾北客,无不为普修桥的工艺叹为观止,流连忘返。